人物简介

樊粤光,二级教授、主任中医师、博士研究生导师,广东省名中医,全国 老中医药专家学术经验继承工作指导老师,首批广东省卫生系统中西医结 合骨科领军人才,享受国务院特殊津贴;2004年~2014年,担任广州中医 药大学第一附属医院院长;2007年获 “全国中医院优秀院长”称号;2008 年获 “全国卫生系统先进工作者”称号;主编《中医骨伤科学》《中医骨伤 科学》《中医骨伤科学基础》《骨伤科手术学》等多部教材;擅长中西医结 合治疗髋、膝关节疾病,尤其在股骨头坏死和膝骨关节炎的诊治方面有丰 富的临床经验,在国内率先开展了胫骨高位截骨、全膝关节置换术和关节 镜手术,并进行了深入而前沿的研究;2005年获广州中医药大学校级科技 成果一等奖,2007年获广东省科学技术奖三等奖;研发了院内制剂“关节 康片”;培养硕士研究生、博士研究生30余人;现任中华中医药学会医院 管理分会常委、全国中华中医药学会骨伤分会副主任委员、中国中西医结 合学会围手术分会副主任委员、广东省中医药学会骨伤分会主任委员、广 东省中医药学会中医院管理委员会副主任委员等职务。

不是我选择了中医 而是中医选择了我

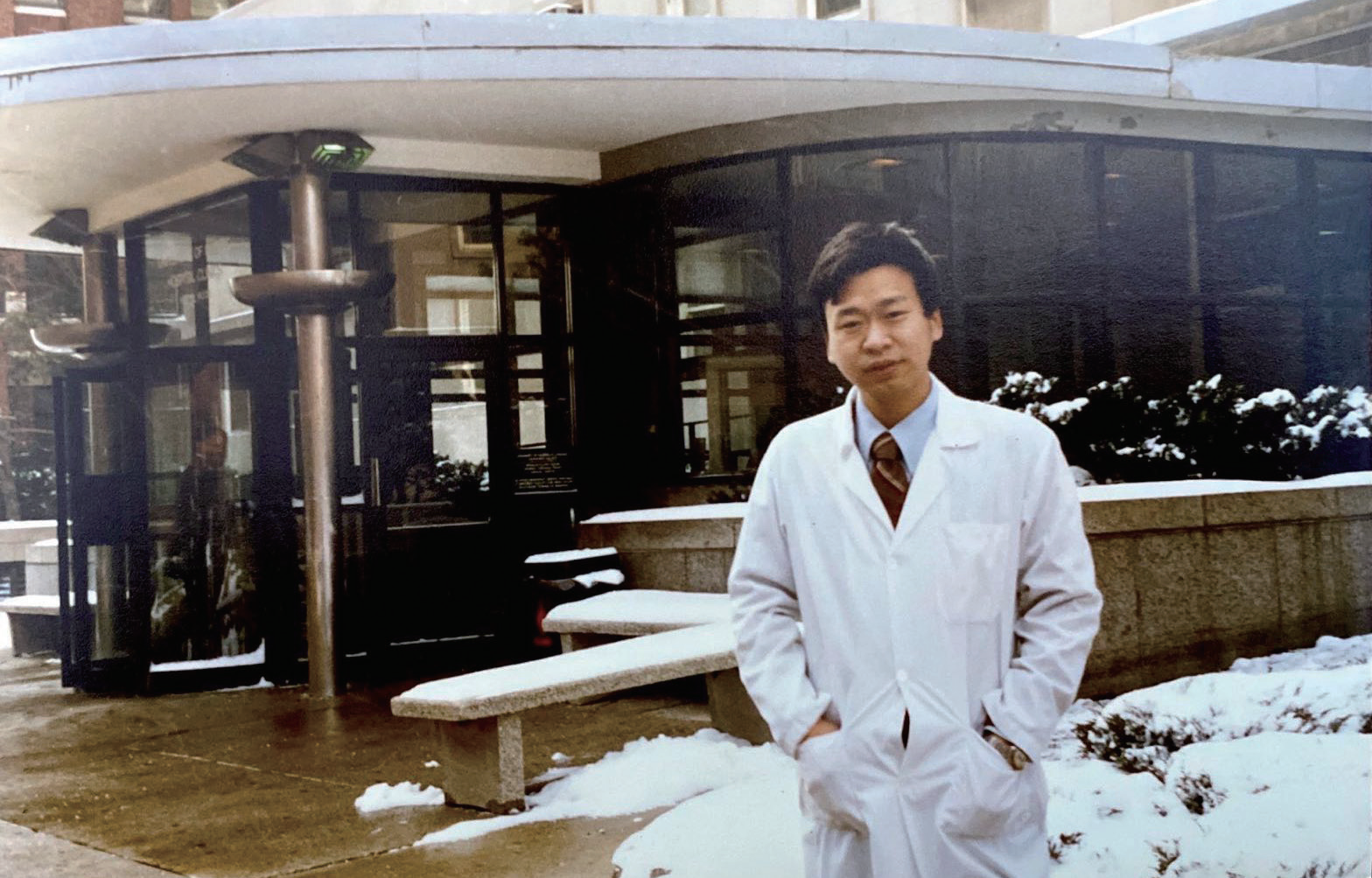

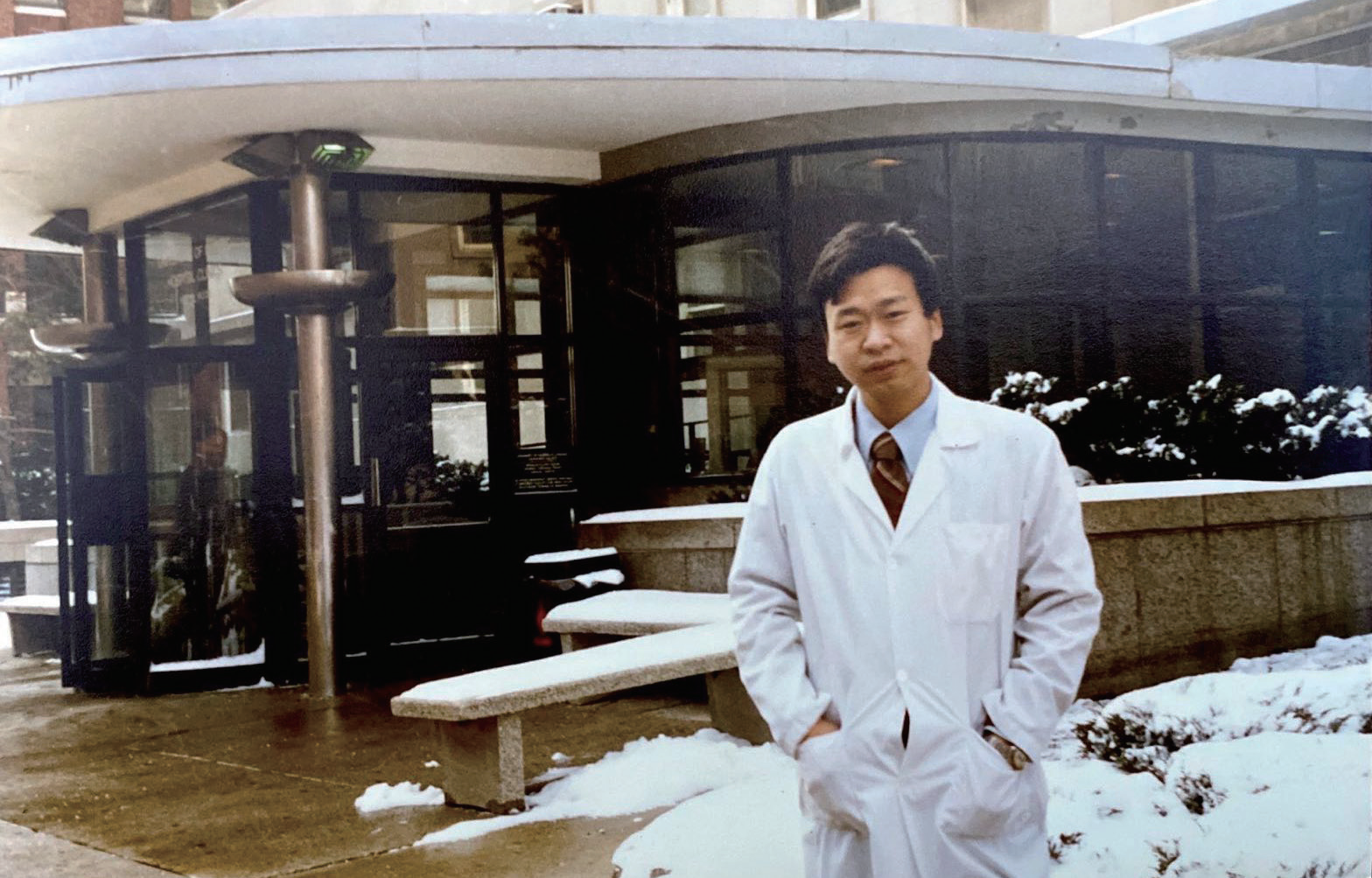

樊粤光今年70岁了,是广中医一院一名骨科医生,1983年从广州军 医学院毕业以后就进入医院工作,直到现在。他非常热爱自己工作的医院, 更热爱自己的工作岗位,所以40多年来没有换单位,也没有换过岗位。虽 然已经退休10年了,但樊粤光还坚持每天正常上班、查房、手术,继续为 骨科贡献自己的力量。他非常感谢医院党组织对自己的培养和聘用。1988 到1990年,医院把樊粤光送到美国芝加哥伊利诺斯大学进修。回来后,樊粤光担任过骨科主任,后来又在医院的领导岗位上待了20年。他见证了广 中医一院的发展和壮大——从一家在国内默默无闻的医院发展成为核心竞 争力在国内名列前茅的知名中医院。

▲ 1989 年,樊粤光在美国芝加哥医院做访问学者

樊粤光在考大学前只有初一的文化水平。他说自己浪费了12年的时间, 但他一直希望能去读书,只要有机会,他都希望自己能够去更高层次的学校学习。所以,他用自己的努力自学,考上了广州中医学院。樊粤光说自 己当时是这样想的:“当时我已经 24 岁了,那时的高考是先填志愿后考试, 我根本不知道以我的文化水平能够考上什么样的大学,所以我填志愿的时候首先填清华、北大,然后一直排下来,又填了中山大学、华南理工大学, 最后填了广州中医学院。结果考试成绩一出来,我就被广州中医学院录取 了。那时中医学院录取的老师看到我的档案,认为我根正苗红,是学医的 好苗子,他也知道我的一些经历,认为我有丰富的工作经验和强大的工作 能力。”就这样,樊粤光懵懵懂懂地选择了学医,走上了中医的道路。

樊粤光当工人的时候学习过机械工、化工,当兵的时候是无线电兵, 接触过机械化学和无线电,所以他对工科比较有兴趣,一直希望学习工科。 但最终他的高考成绩让他进入广州中医学院学习。所以,樊粤光说:“不是 我选择了中医,而是中医选择了我。”当时有资料报道,当年是 125 个高考 生中才有一个人考上大学,樊粤光觉得以自己的文化水平不可能在第二次 高考中脱颖而出,因为之后每年的高考生会越来越多。所以,他非常珍惜 上大学的机会。他下决心:无论学习什么,都会比别人更加努力地去学。 这就是他前行的动力,也是他学中医以后学习成绩非常优秀的原因。

樊粤光记得自己第一次参加学校的中医基础考试,得了70多分,成绩是不理想的,后来他就认真琢磨学习医学知识的技巧,之后在所有的测验 考试中,在当时的240个学生当中,总是能排在前10名以内。那时的樊粤 光觉得自己比起其他同学,已经步入中青年阶段了,所以他学习非常努力。 比如,每次排队打饭要花10多分钟,樊粤光就会拿出装在裤袋里的笔记,学习中医基础理论、中药、方剂知识以及英语等。很多同学在周末休息时 去逛街、购物、游玩,但樊粤光把所有的时间都放在了学习上。他觉得自 己其实并不聪明,但投入的时间、精力肯定比别人多。

▲ 2001 年,樊粤光到美国霍普金斯医院进行学术交流,与两任世界骨循环学会主席合影

对于樊粤光来说,学好中医一定是需要发自本心的爱好和信任的,中医 学生假如连中医的基本理论、中医药的治疗、临床的作用都不信任,那么是 很难学好中医的。他很喜欢看《伤寒》《金匮》《温病》等书籍,还有很多中 医大家的医案,看他们将方药方剂辨病辨证应用于临床,他始终认为中医的 治病理念、阴阳五行是大道至简。经过漫长的刻苦钻研、临床积累,樊粤光 将一些对应骨科术后发热等并发症的方药已能用得如鱼得水了。

樊粤光一直在医院的骨科工作,对待患者的诊断、治疗和手术,他一直小心翼翼,谨慎动刀,从不鲁莽行事。因为樊粤光知道自己要对患者负 责,把患者放在第一位!对每一个患者的诊断,尤其是手术的患者,樊粤光 一定慎之又慎。在40多年的行医过程中,樊粤光和患者之间一直保持着和谐 的关系,没有发生过一例医疗事故,也没有一例医疗纠纷。现在的他已白发苍苍,回想医学生涯,在忙碌中度过的几千个不眠之夜,从无怨言,作 为一名医生的良知和救死扶伤为人民服务的信念支持着他一步步走到今天。

传统与现代的交织 历史与未来的对话

1983年到广中医一院的时候,樊粤光对医院的第一印象是非常小,看 上去也是破破烂烂的,都是60年代的建筑物,只有两三层。当时医院的编 制床位大概有200张,所在地在广州市的偏僻郊区三元里,院前都是土路。 医院的门诊量很少,医院就专门把一辆中巴放在广州的中央公园,免费带 一些患者到医院看病,看完再将患者送回市区。医院想用这样的方法慢慢 地打出名声,但效果并不理想。那时候,樊粤光在急诊值班,晚上十点钟 以后可以一觉睡到天亮,可见患者很少。而现在,广中医一院的急诊能有 十分钟的休息时间都非常宝贵。换句话讲,那时候中医学院的临床服务能 力很弱。幸运的是广州中医学院拥有一大批资深的中医学教授,这些七八十岁高龄的中医学教授经历过战争年代,传承了许多宝贵的中医学知识。 也非常珍惜能够给学生们上课的机会。给樊粤光上课的那位老师上课时常 常穿着裤裆很深的唐装,拿着一把葵扇子,将自己毕生从医经验和所学中 医理论倾囊相授。樊粤光深深地明白自己今天能够取得这样的成绩,从普 通的医生成长为主任医生、二级教授,离不开像邓老、罗老等一大批老专 家、老教授传授宝贵经验。老专家、老教授的医德医风和孜孜不倦的教学态度也深深地影响了樊粤光这一代中医师。

▲ 2004 年,樊粤光被评为“卫生部有突出贡献中青年专家”

樊粤光在广中医一院工作了40多年,其中有将近20年的时间担任了医 院领导班子职务,见证更参与了医院快速发展建设和砥砺奋进的过程。医 院能够到今天这种声名远播的局面,樊粤光总结了两方面值得借鉴和思考 的经验。

一方面,是广中医一院走的是逐步扩大、稳步发展的路子,没有走那 种大拆大建的所谓跨越式发展路径。广中医一院的三栋医疗建筑物,最大 一栋是5号楼——住院中心楼,另两栋分别是门诊大楼和内科大楼。这三栋 楼占了医院85%以上的医疗面积,花了约15年的时间才盖起来,四五年盖 一栋楼。1996年,樊粤光担任副院长以后就开始了住院中心楼的建设,花 了四五年的时间才建好。投入使用后,广中医一院开始着手建门诊大楼, 也花了四五年的时间。门诊大楼建好以后就开始规划内科大楼。三栋楼建 成后,广中医一院由原来的200多张床位增加到400多张床位,后来又增加 到600多张、900多张、1200张,到现在医院有2000多张床位。广中医一 院用大约15年的时间逐步稳步发展。这样发展最大的好处是医院规模能够 紧跟医院的发展需求,不会造成资源的浪费。

另一方面是广中医一院注重创新发展和综合实力的提升,从而形成强 而有力的核心竞争力,践行了以患者为中心的服务理念,在省内乃至国内 取得了一定的声誉和地位,获得患者的信赖。并且,广中医一院的二级专 科亚专业科室分化配备齐全。樊粤光回想起自己刚毕业的时候,医院里只有两三百张床位,只有一级专科——内科、外科、骨科、针灸、妇科和儿 科,没有颅脑科、胸外科、心脏外科,也没有导管、介入、核医学科等二 级专科。急诊科医务人员的急救知识和能力水平也不足,很多医生非常需 要的科室设备都没有。樊粤光在急诊值班时,如果接诊了跌落外伤的病患, 就得开救护车把病患往市医院送。更不要说心脏外科、胸外科的患者了, 医院根本不敢接。所以樊粤光常听当时的老百姓说广中医一院只是一家普 普通通的中医院,调理一下可以,其他问题还是要到中山医院和省人民医院去。

▲ 2024 年,樊粤光参加全国名老中医药专家学术经验研讨会

在住院中心楼、门诊大楼和内科大楼投入使用以后,广中医一院的病 床增加到了2000多张,设备配备充足,竞争力明显提高了,底气也有了。 医院二级专科配置完成以后,患者明显多了,很多专科的科室也开始有收 满的时候了。经典病房、伤寒温病等疾病相关的病房也都有了,医院每年的工作年会重点讨论已经不是说跨专科收治患者的事情了,而是科室必须 按照本专科的收治要求收治患者,本专科的患者都收不过来了。从此,广 中医一院慢慢走入了良性循环。专科患者越来越多,专业技术水平越来越高,综合实力强的专科在全国开始崭露头角,创立了一个又一个省级、国 家级的重点专科项目。

如今,广中医一院的优势已不容小觑,在内部的管理上持续学习提高, 在学术上始终坚定不移地走中西医结合的道路。所谓鉴往知今,砺行致远, 樊粤光看到了广中医一院一路走来的不容易。

中西结合传承创新 大有可为

广中医一院骨科的发展离不开岑泽波教授和袁浩教授为骨科事业做出 的巨大贡献。岑泽波教授是把现代医学的理念带进中医骨科的开拓者、领 头羊,他把生物力学和现代手术学带进了中医学院。因为有了他,中医学 院的医生才能够真正走上手术台,开始用现代医学的理念将中医骨科进一 步发扬光大。岑泽波教授和他的老师蔡荣教授还是国家中医骨科教材编写 的开拓者。几十年来,岑泽波教授主编的中医骨科教材是国内再版次数最 多的一本教材。袁浩教授毕业于浙江医学院西医学专业,学识渊博,医学基础知识理论水平及外语水平高,工作责任心强,对待患者如亲人,是爱 国拥军、大医精诚的典范。樊粤光从美国学习回来后,跟随袁浩教授学习。 在袁浩教授的帮助和指导下,樊粤光在骨科各方面的技术得以快速磨炼成 长,还参与了国家科研项目研究,获得了国家科技进步二等奖。

▲ 2024 年,参加名医工作室院内“师带徒“仪式

在骨科亚专科分化方面,樊粤光觉得广中医一院的二级亚专业分化发 展在当时还算是走得比较早、比较好的。当时,时任骨科主任何伟提出了 二级亚专业分化发展想法,时任院长的樊粤光非常支持这样的想法。樊粤光在国外学习的两年时间里看到了国外的骨科早已经开始了二级亚专业分 化发展,每个教授都有自己的专长,不会跨越自己的专长去收治患者,像 膝关节、髋关节、股骨头坏死、骨肿瘤、小儿骨科、运动医学、神经骨科 每个领域都有一位领头的教授。所以樊粤光积极地推进二级亚专业分化发 展落地。在真正实现二级亚专业分化发展后,广中医一院的整个技术水平 有了飞跃式的提高。

除了二级亚专业分化发展,身为院领导的樊粤光还看到很多临床问题 只靠现代医学技术是解决不了的,而中医应用了一些非手术的疗法加上使 用中药,能够解决患者的术后并发症。樊粤光通过自己在临床上用中药解 决患者术后发热问题以及术后的腹胀、大便不通、胃纳差、肢体的肿胀等 问题,发现了中医治疗疾病的优势。中医的治疗手段,比如中药理疗、小 针刀、浮针等,在骨科门诊有很大的用武之地。他希望每位骨科医生都深入学习和积极运用中医的治疗手段和中药,深入发掘和发挥中医药的特色优势,从而实现传承创新!

对“文化大革命”以后留在医院工作的同志,国家采取了逐步将其送 进学校重新培养的措施,有的则被调动到更适合的岗位上去发光发热。樊 粤光是78级的毕业生,前面还有64级和65级的。他们获得了国家的规划 和培养,拥有了很好的事业上升机会,包括各种外派、进修、晋升。樊粤 光觉得自己很幸运,感谢时代给予了自己如此机会。当然,所有的成功都离不开自己的刻苦努力。中医学院统考的时候,樊粤光是可免考英语的。 那时樊粤光的英语能力是零,当知道考到中医学院以后,在拿到录取通知 书后,他利用开学前的大约两个月时间马上学习了英语。当时连单词拼写 都完全不会的樊粤光一天都不曾放松,最终英语是以满分毕业的。毕业工 作后,他也没有丢掉英语知识的学习。正是因此,樊粤光在1985年国家卫 生部到各个医学院校选派出国留学的学生时,考取了出国留学培训的资格。 樊粤光觉得自己能够获得今天的成绩离不开骨科良师的辛勤培育,更是时 代给予了他幸运,医院的发展造就了他!

九层之台起于垒土 始终重视人才培养

樊粤光经历的那个年代人才缺乏、技术缺乏,国家重才爱才,更会直 接给予人才实践和施展才华的岗位,可以让其快速上手成才。拥有5年临床 经验的医生就可以带学生,带进修医生。而现在,社会文明进步,医疗行业 制度越来越规范化,培养的人才越来越多,但博士毕业的医生工作没有10 年、15年的时间都还很难成为领头的医生。所以,为了多给年轻的优秀医生 机会,樊粤光在临床门诊时,一旦遇上少见病病例或是有典型教学意义的病 例,都会叫学生去看,让他们动手检查。

如今,樊粤光所培养的博士、硕士都已经在医疗行业中担任各种各样 重要的岗位,有当主任领导的,有卫生部门管理从业者,有临床一线骨干 医生。但樊粤光很惭愧地说:“我没有培养科研水平能力高的研究生,大 部分时间都是在培养那种在临床上能够开拓创新、精益求精、拓展新技术、 治疗水平高的学生。”

现在的广中医一院的竞争力在国内医院中属于前列,但医院还未能站 到最强的梯队里。从自己在医院领导岗位工作20年的经历中,樊粤光深刻 领悟到医院的发展要始终重视人才规划、培养、建设和团队协作,要有一个强有力的领导团队,尤其是院长和书记的位置,不要长期空缺。樊粤光 坚信一个人的能力不如八个人的能力,一个人的聪明才智不如八个人的智 慧,一个人的经验不如八个人的经验。假如整个集体一同发力,院长和书 记发挥总领作用,领导全院职工都发挥主人翁精神,让医院更加强大,走得更好、更远。

▲ 2024 年,樊粤光获“光荣在党 50 年”纪念章

40 年弹指一挥间,樊粤光已年过七旬,“老牛已知黄昏近,不用扬鞭自 奋蹄”。虽感使命已接近完成,但热爱中医药事业的樊粤光不想在碌碌无为 中度过余生,始终愿为医院、为骨科事业尽最后一点传帮带之力,希望医 院和骨科的发展史上永远凝聚着先辈和我辈的汗水!在建院60周年之际, 感谢所有医院辛勤工作的同事,希望医院、骨伤中心不断发展壮大,越走 越好,迈上一个更高的台阶!