人物简介

李宜瑞,女,1947年2月生,广东省梅县人。教授,广东省首位中医儿 科学博士生导师,第五批全国老中医药专家学术经验继承工作指导老 师。1970年毕业于广州中医学院,现任广东省中西医结合学会儿科专业 委员会顾问、广东省民族医药学会生长发育分会顾问,从事中医儿科学 的医疗、教学、科研工作50余年,擅长儿童发育行为障碍(注意缺陷 多动障碍、儿童抽动症、自闭症等)和小儿呼吸、消化系统疾病的专科 诊疗。主持国家自然科学基金项目等各级科研课题12项,率先在国内 建立了检测注意缺陷多动障碍动物模型核心症状的实验设备。获广州中 医药大学科技进步二等奖1项、三等奖1项。公开发表论文50多篇,副 主编专著1部,副主编教材1部,参编著作8部。

医路初启 学途维艰

李宜瑞老师走上中医之路,似乎是命运的安排。在高考填报志愿时, 班主任建议她报考理工科专业,第一表志愿填报交通大学等理工科大学, 第二表志愿自行报填。她填报第二表志愿时,恰巧看到同学手中的广州中 医学院招生简章,才知道原来中医也有大学本科教育。

回忆起童年发热时父母常带她看中医,只知晓医生有中医和西医之分, 还一直以为中医是师徒相授或祖传,并不知道中医还有专门的学院。这激 发了她的兴趣,认为中医药学作为中华文明的瑰宝,又是我国独有的医学, 兴许将来会吸引外国人前来学习。于是,在第二志愿上填报了广州中医学 院。最终,她与理工科学校失之交臂,被广州中医学院录取,从此踏上了 学中医、做中医人之路。

进入大学后,李宜瑞老师最开始学习中、西医基础课程,包括中药学、 《内经》、医古文、医史、生理学、解剖学等。同学们学习勤奋,老师教学 认真、对学生关怀备至。教中药学的关济民老师是地道广州人,不会说普 通话,上课全程用广州话讲课,但他非常负责任,通过放慢语速和增加黑板板书帮助外地同学理解掌握教学内容。两个多月后,李宜瑞上中药学基本克服了语言障碍。

课室在办公楼的第五大课室,当年其对面就是中药馆,每当课间休息 时,同学们纷纷前往药馆观看学习,如此日复一日,为他们的中药学知识 打下了扎实的基础。李宜瑞老师还能辨识不少中药饮片,在实践中更加体 会到中药学是十分重要的基础学科。

在校时除了见习课,她与同学时常在课余到附院找老师跟诊。刘亦选 老前辈是温病大家、前任学院教务长,他为人随和可亲,是同学们竞相 争抢跟诊的对象。附院门诊的其他老师如丘和明、程方等,也都热心指 教他们。

此外 ,她还报名参加了学院组织的教育改革小分队。当时约有20名同 学一同到顺德基层去,边教学边临床见习。小分队有邓铁涛、林建德、毛 海云和区永欣四位中医老师,以及西医内科学傅大名、生化学刘文辉老师 等。当时正值洪水灾害,于是分组派去抗洪巡回医疗,老师带着他们为患 者诊治。一开始李宜瑞老师还很忐忑,她的领队老师林建德总是鼓励她大 胆试诊。三个月后,小分队结束巡诊返校。

1970年夏天,李宜瑞老师顺利毕业,被分配到惠州龙门县人民医院工 作。从求学到工作,一路走来,她得到许多中医前辈师长们的关爱帮助和 谆谆教导,广中医一院则为她的学习提供了良好的平台。

1973 年由北京儿童医院主编的《实用儿科学》(即《诸福棠实用儿科 学》前身)一书出版,随即引发抢购热潮,黄耀燊老师设法抢购了一本赠送给他们。之后,林建德老师赠送她一本上海第二医学院编纂的西医 《内科学》。在科技工具书尚缺少的年代,这些珍贵的书籍对她而言如同 “久旱逢甘露”。调回广中医一院后,邓铁涛老师又先后赠送她和学生点 校的《岭南儿科双璧》《邓铁涛医案》等书,劳绍贤老师等都曾惠赠他们 的著作。这些书籍她至今仍珍藏当作纪念,她深深地感受到前辈们寄予的厚望。

▲ 黄耀燊老师赠予李宜瑞《实用儿科学》

在医教研的新天地追梦

1980年夏,李宜瑞老师调回广中医一院,在中医儿科的医教研新天地 继续学习和探索。40多年的光阴,她见证了医院的发展,参与了儿科的壮 大,自己也在此过程中不断成长。1989年底,卫生部在上海新华医院举办 了第一届全国发育行为儿科学学习班,以应对世界疾病谱的变化和世卫组 织对健康概念的新定义,邀请外国专家前来讲课。卫生部分配给全国中医 院校一个名额,李老师有幸被选中参加学习。尽管只有短短一周的时间, 但她对儿童发育行为科学有了初步的认识,并意识到关注儿童精神行为不 仅对儿童的健康成长有积极的促进作用,而且对青少年和成人的身心健康 也能产生积极影响。由此,她决定将其作为自己的专科发展方向,这是一 条从零开始的漫长求索之旅。

1984至1985年间,科室举办了全国中医儿科师资培训班,吸引了来自 北京、辽宁、天津和浙江等多所中医院校的教师前来学习。授课教师包括 黎炳南、卓权、李开注、宋国维、容福庆、谢昭亮、王幼芳、伍咏裳、梁 惠兰和林诗书等,他们凭借深厚的理论知识和丰富的教学经验,引经据典, 赢得了学员们的普遍好评。时任全国中医儿科学会第一任会长王伯岳教授 (北京中医药大学)亲自率队前来参观指导。后来儿科又举办了两届广东省 中医儿科进修班,兼收邻省学员,在国内产生了积极的影响。李宜瑞老师常常去“蹭课”,从中获益良多。

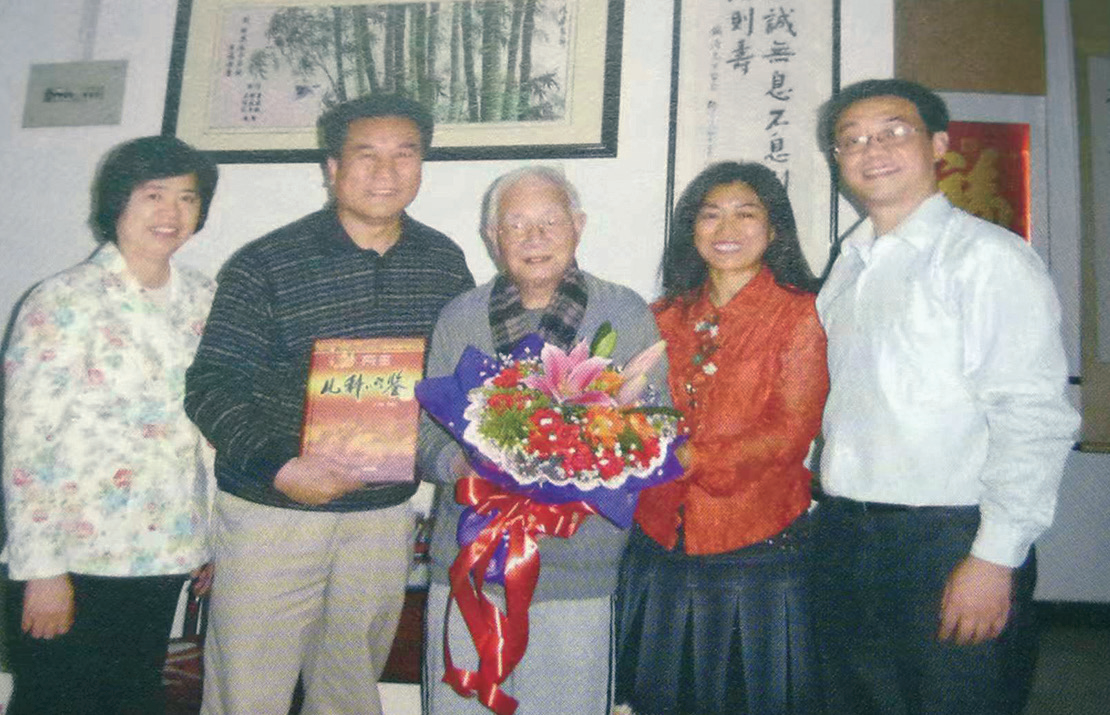

▲ 与《儿科心鉴》主编朱锦善教授和其他副主编一同拜访邓铁涛国医大师

20世纪90年代,学校鼓励大家积极开展科研工作,李宜瑞老师毫无 科研基础,一边自学一边旁听统计学基础课程,有时也向认识的研究生 请教。

1997年,她首次申报省级课题时,既不懂、也无条件用电脑检索文献, 只能采用老办法,常到医院图书室查阅各类期刊文献资料。在标书完成后, 请人帮忙复印,并亲手装订。犹记当时她从家中沙发上起身时,发现腰竟 然直不起来了,经过检查,得知是轻度椎间盘突出,为此还躺了十多天。 功夫不负有心人, 她和黎世明老师分别获得一项省中管局的课题立项,实现 了儿科厅局级课题“零”的突破。

在申报国家自然科学基金课题时,她与陈晓刚老师两人“屡败屡报”, 终于在2003年(第三年)成功申报,坚持就是胜利!多年后,从时任中华 中医药学会儿科分会主委、南京中医药大学韩新民教授口中得知,该项目 是全国首个获“国自然”批准的关于儿童多动症的实验研究项目。

仁心仁术 展中医风采

李宜瑞老师以其精湛的医术和高尚的医德,在儿科医疗领域为众多患 儿及其家庭带来了福音。在她的诊疗过程中,不仅仅关注病症的治疗,更 强调以人为本,关心患者的成长和心理发展。她深知,治疗儿童疾病不仅 是对身体的救治,更是对整个家庭的支撑。她的每一位小患者,背后都有 一段特殊的家庭故事,而李宜瑞老师的仁心仁术,往往成为这些家庭走出 困境的关键。

来自汕头的幼儿王某雯,1岁6个月,仍不会坐,也不会叫“爸”“妈”, 双足马蹄足,诊断为“缺氧缺血性脑病后遗症”和“脑性瘫痪”。入院后, 除了短暂使用脑活素外,李老师全程予针药并施,通过中药内服加上针灸, 采用体针加梅花针,同时进行中药药浴配合全身按摩,初期她自己操作, 后教会家长配合。为了增强患儿腿背力量,李老师让患儿家属找人做了一 个直立的背板,将孩子绑在背板上进行背部和下肢肌力的训练。此外,还 在广东省荣誉军人康复医院定制了矫治鞋,以纠正患儿的马蹄外翻足。

治疗两月余,患儿可坐,开始会叫“阿姨”。因床位紧张,转入针灸门 诊治疗,继续予中药内服。患儿21个月时,终于迈出了人生的第一步,慢 慢学会走路,到门诊时已能牵着蹒跚走几步,会挥手说“拜拜”。尔后,患 儿在外院继续康复治疗。

2019年,李宜瑞老师去汕头,患儿妈妈特意辗转带着女儿来见面,告 知当年孩子已经大学毕业,并找到了一份工作。虽然左脚的马蹄外翻未完 全纠正,但孩子整体健康状况已大为好转。李老师为此深感欣慰,感叹中 医的魅力和强大疗效!她始终坚信,只要遵循中医思维,辨证准确,方法 得当,必能取得良好的效疗。这使李宜瑞老师更加坚信中医治疗的有效性, 在面对疑难杂症时,她都会尝试用中医药治疗。

另一位患儿陈某威的案例同样令人感动。陈某威在中山三院诊断为孤独症谱系障碍共患癫痫、抽动障碍,5岁时从肇庆来到李老师的门诊。初 诊时,经外院用德巴金治疗癫痫已基本控制,但仍表现出极度的烦躁不安, 无法接受指令,语言发育落后,构音不清,无法完整表达日常生活需求, 且不与人交往,伴随面部和四肢肌肉抽动。针对他的症状,李宜瑞老师先 后予平肝熄风、化痰通窍、健脾益气和养心安神等方药治疗。患儿每半月 或每月前来复诊,坚持治疗一年多后,语言能力有所进步。

然而,新的挑战又到来了。当他开始上小学时,出现了强烈的抗拒情 绪,无法在课堂上安坐。即便在母亲的陪同下,他仍会在课室里来回跑动, 无法集中注意力。无奈之下,家属只能将患儿带回家中自行辅导,并把作 业及试卷交给老师批阅。李老师又针对性地修改了处方。后来,母亲开始 上班,用李老师的处方在当地继续为患儿配药,间歇性前来复诊。

患儿病情逐渐有所改善,到了四年级时,他能够安坐在课室听课。各 科成绩由最初的几分到十几分,渐至三四十分,到了六年级,数学和语文 接近60分,英语竟然达到了70分。小学毕业时,陈某威顺利考上了技校, 其母亲特意来到医院报喜。李老师得知这一消息后,倍感欣慰,看到孩子 的未来有了希望,母亲的压力也得以减轻,她为这一家庭感到由衷的高兴。

这些患儿的康复故事,是李宜瑞老师坚持中医理念和治疗方法的真实 写照。她坚信,中医的力量不仅在于药物的疗效,更在于其对个体全面的、 整体的调理。通过辨证施治,针对每位患者的独特情况进行个性化治疗, 往往能够取得较满意的成效。李宜瑞老师用实际行动诠释了医者“仁心仁 术”的意义,她的每一次成功,不仅为病患带来了健康,也为中医药在现 代社会的发展增强了信心。

儿科教学 所感所悟

儿科自1986年获得医学硕士学位授予权,2000年获得医学博士学位授予权。李宜瑞老师于1996年始任硕士生导师,2003年任博士生导师,并于 2015年获评全国名老中医药专家学术经验继承指导老师,同年9月获批成 立院级岭南名医工作室,随后于2017年遴选为省级和国家级名医工作室。 所有这些,对她而言既是荣誉,更是激励。作为指导老师,她深感责任重 大,唯有努力在“干中学、教学相长”中不断进步,才能承担起培养中医 后继人才的重任。

如今,看到儿科年轻一代积极拼搏、人才辈出,李宜瑞老师由衷地高 兴。她的学生中,有不少人成为全国各地的学术骨干或学科带头人,还有 四人被评为广东省杰出青年医学人才,一人获评广州市优秀医学人才,几 届“羊城好医生”,等等。中医儿科学科的发展后继有人,她感到无比欣慰和自豪!

▲ 李宜瑞教授门诊工作及带教

曾有学生问她:“从中医学生到成为真正的医生,需要多长时间?”李 宜瑞认为,这个时间很难准确界定,它取决于个人的努力与环境的影响。一般而言,要成为一名好医生,需要一个漫长的修炼过程,尤其中医之路, 更是一条需要持续打磨的漫长征途。借孔子论及人生时所言:“三十而立, 四十而不惑,五十而知天命。”对于医者而言,30 岁时对于常见病、多发病 能做到基本应对;到了 40岁,才能处理较为复杂的病症;50岁后,才开始 对专业有更深刻的领悟,并在自身领域内有所建树。然而,即使过了70岁, 也不能“从心所欲”,因为医学是一门极其严谨的科学,对生命应始终怀有 敬畏之心。

中医修行三宝

李宜瑞老师对学习中医的年轻人提出了几点建议:要学好中医,必须 做到“唯勤、唯专、唯悟”。

“唯勤”,乃勤学多练。要多学习经典和专业理论知识,还要重视临床, 勤于实践,特别是随着社会变革和疾病谱的变化,以往书本上未记载的病 症不断出现,唯有不断在临床实践中发现问题,再回到理论、从经典中寻 求可能解决的办法、探索新的治疗路径,通过反复地实践验证,才能够逐 渐活用经典和理论。重视源头活水,才能守正创新。

“唯专”,即专心致志。对学医要有明确的目标,耐得住寂寞,不为 外界诱惑所影响;同时对理论要深究,既要放眼未来,又要脚踏实地。尤 其是中医的奥妙,还有许多未被发掘,只有潜入中医学“深海”中,方能 “捉到大鱼”,若只在“近海浅滩”,就只能摸到“小鱼小虾”,更不能浅尝 辄止。

“唯悟”是善于发现与总结。反复在实践中发现问题,通过比较、总 结,并对照经典或理论,从而悟出成功之道或失败之因,再回到临床实践 中验证、总结,才能不断有所进步!

此外,李宜瑞老师认为,“大医精诚”四字是医者应追求的最高境界。“精”,指医术要精湛、高超,并且要不断地钻研积累、提高精进。“诚”, 则代表医德高尚,强调真诚救治患者,同时为人要诚信,注重自身修养, 做事脚踏实地,实事求是,不炫耀自己,不诋毁他人。学医要先学做人, 这是一辈子的事业。只有真正做好人,才能在救治患者的同时,实现自己 的人生目标。