人物简介

劳绍贤,教授、博导,长沙“劳九芝堂”第十代传人,国医大师邓铁 涛教授嫡传大弟子,广东省名中医,国家中医药管理局第四批全国名 老中医专家学术继承工作和《劳绍贤全国名老中医传承工作室》指导 老师;中国中西医结合学会消化专业委员会顾问,享受国务院特殊津 贴;《中国中西医结合消化杂志》《中药新药与临床药理》和《广州中 医药大学学报》编委。主要从事中医药防治胃癌癌前病变和岭南脾胃 湿热病证的研究,发表论文100余篇,主编专著2部,主持承担国家 “八五”攻关、国家自然科学基金及省、部级课题6项;获国家科技进 步二等奖(排名第 2)等奖励多项,主持研究开发“胃热清”“胃痞消”及“肠炎安”等中药新药。

在中国这片古老而神奇的土地上,中医文化源远流长,孕育了无数医学名家。

中医情结

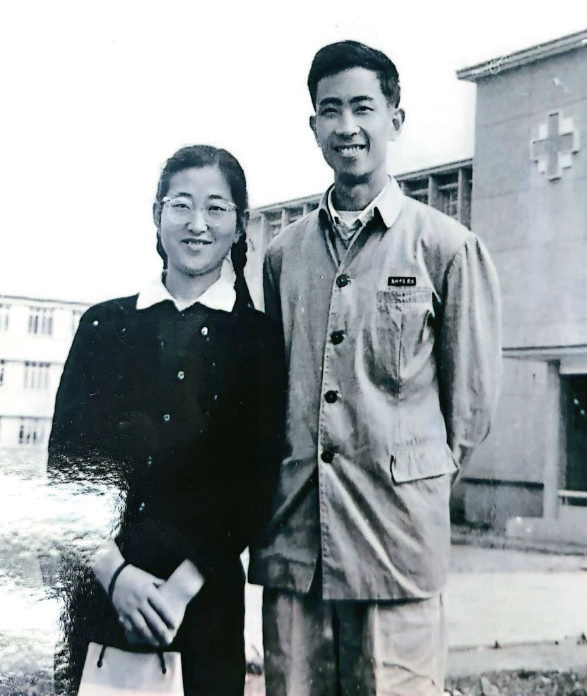

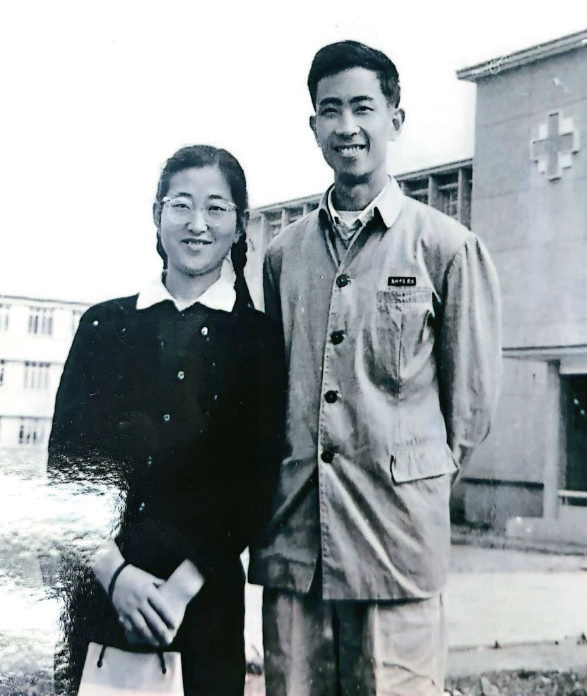

劳绍贤,1937年出生于湖南,出身于一个拥有300多年悠久历史的中 医药世家——劳九芝堂。其父劳端生毕业于湖南中医专科学校,后任湖南 中医学院方剂学教师,以深厚的医学底蕴和精湛的医术在当地享有盛誉。 尽管劳绍贤曾怀揣着成为一名铁路工程师的梦想,渴望投身于那个时代充 满活力的铁路建设,但因自幼体弱,不得不将这份梦想深藏心底。

然而,命运的转折总是出乎意料。自幼对中医药的热爱如同种子深埋 心田,随着时间的滋养逐渐生根发芽。他跟随父亲和劳九芝堂的药工学习 中药传统制剂技艺,从丸、散、丹、膏的制作中,不仅掌握了古老的制药 方法,更深刻体会到中医药文化的博大精深。这些技艺的传承为他日后的 中医之路打下了坚实的基础。

1956年,高中毕业之际,报纸上的一则消息如晨曦般照亮了他的未 来——国务院宣布将建立四所中医院校以发展中医药事业。这不仅是一个 学习中医的良机,更是一份沉甸甸的责任,去继承和发扬祖国医学的瑰宝。 劳绍贤毅然踏上中医学习之路,这一选择使他与中医药结下了不解之缘。从劳九芝堂到中医院校,从古老的制药技艺到现代的医学殿堂,他的人生 轨迹与中医药紧密相连。这份中医情结不仅是家族传承的荣耀,更是他心 灵深处的执着追求。在这条充满智慧与慈悲的中医之路上,劳绍贤不断探 索,不懈努力,为传承和发展中医药文化贡献了他的一生。

中医学习中的趣事

1956年,劳绍贤带队从长沙来到广州学习,与来自五湖四海的学子汇 聚于广东省中医进修学校的礼堂(现为广东省中医院住院部)。宽阔的学校 礼堂没有扩音器,虽然学习条件艰苦,但这并没有削弱他们对知识的渴望。 外省的同学们面临着一项特别的挑战——语言沟通困难。广州话这一独特 的方言,对于他们而言,无疑是一道难以逾越的障碍。刚开始时,他们在 课堂上常常是一头雾水,既听不懂老师的讲解,也难以和本地的同学交流。

然而,正是这种挑战激发了他们的创造力和团结精神。他们开始自发 组织语言学习小组,利用课余时间互相教授普通话和广州话。这种互助互 学的氛围不仅帮助他们克服了语言障碍,更增进了同学间的友谊。

在学习中医的同时,大家也成了语言学习的伙伴。他们会用中医术语 来练习广州话,比如“清热解毒”“补气养血”,这些词逐渐在他们口中变 得越来越地道。有时,为了更好理解某个中医概念,他们会用广州话进行 角色扮演,模拟医生和病人的对话。这种生动的学习方式不仅让学习变得 更加有趣,也加深了他们对中医知识的理解。

外省的同学们在适应广州话的过程中,也逐渐爱上了广东的文化。他 们在课余时间听粤语播报新闻,学习如何用粤语点餐,甚至尝试学习粤剧 的唱腔和动作。这些活动不仅丰富了他们的课余生活,也让他们这些外省 学子更加深入地了解了中医与地域文化的紧密联系。他们用热情和智慧跨 越了语言的障碍,以团结和互助书写了一段难忘的中医学习之旅。

与邓老的师生情

1962年,劳绍贤顺利完成学业,怀着满腔热忱和所学知识,被分配到 邓老名下的医学史各家学说教研室。这对他来说,既是荣誉也是责任。在 那个时代,省政府推崇中医拜师学艺的传统,在省委书记区梦觉的主持下, 劳绍贤有幸在羊城宾馆(现东方宾馆)正式拜入邓老门下,成为他钦点的 大弟子。这份师徒情谊不仅是技艺的传承,更是精神的继承。

邓老特别注重劳绍贤的临床经验积累,每周二都会带领他前往解放军 157医院进行会诊。在那里,他们面对的大多是脾胃病、肝病等复杂病例, 每一次会诊都是对医术的考验,也是对医德的磨砺。在1963至1964年间, 邓老给予劳绍贤宝贵的机会,安排他到157医院进行深入的进修。在那段日 子里,劳绍贤时常代替邓老进行中医的辨证施治,不仅在医术上得到了极 大的提升,更在医德上得到了深刻的熏陶。邓老的教诲和157医院的经历, 成为他职业生涯中最宝贵的财富。

1965至1966年间,劳绍贤跟随邓老和康北海创办了医史馆,并参与广 东农村四清工作医疗队,黄耀燊担任队长,邓老任副队长,李国桥担任支 部书记,而他则担任秘书一职。这段经历如同一幅精妙绝伦的中医学术画 卷,徐徐展开在他的生命中。每一位师长、每一次学习、每一段经历,都 是这画卷上不可或缺的色彩。劳绍贤将永远铭记这段师生情,这份学术缘, 它成为他继续前行的力量。

与广中医一院结缘

1958年,随着历史的脚步,中医学院迁往三元里,这里不仅见证了广 州中医药大学的诞生,也成为广中医一院的摇篮。当时的副院长肩负着省 政府的重托,与三元里村民携手,共同在这片土地上筑起了中医教育和医 疗的圣地。1964年初建立的广中医一院住院病房早期还是一幢简朴的三层小楼,每一层都承载着不同的医疗使命:一楼是外科和骨科病房,二楼是 内科病房,三楼则是医护人员的值班房和库房,这里既是工作的空间,也是他们心灵的港湾。

▲ 广中医一院早期住院病房

▲ 第一例诊治胃癌患者

1968至1970年间,内科的规模不断扩大,邓老早晚前来参加查房。在 这一时期,医院开设了肝炎病区,专门收治急性黄疸型肝炎患者,劳绍贤 有幸成为该病区的负责人。岭南温病学派名家刘赤选教授给予他临床指导 并定期查房,共同探讨治疗方案。在这个阶段,他们制定了一种基础方 剂——“清热化湿退黄汤”,该方剂在临床中得到了广泛应用,并以显著的 疗效赢得了患者和同行的赞誉。

同时,劳绍贤还参与了广州市治肝协作组的工作,投身于中草药治疗 黄疸型肝炎的研究和总结。他们的工作不仅为患者带来了希望,也为中医 药的现代化发展贡献了力量。

肩负重任 屡获硕果

1975年,劳绍贤踏上了新的征程,加入了学校的脾胃研究所工作,先 后担任脾胃研究所主任、副所长、党支部书记,投身于中医脏腑和证候的深入研究。在这里,他肩负起中医脾虚证临床研究的重任,带领团队深入 挖掘中医理论的精髓,结合现代医学的严谨方法,开展了一系列阐明脾虚 证机制的临床研究工作,制定了脾虚证的诊断标准,为中医的临床诊断提 供了科学的依据。这份工作不仅推动了中医脾胃学科的发展,也为团队荣 获国家科技进步二等奖做出了贡献,这份殊荣是对他的工作和团队努力的肯定。

1977年,医院前瞻性地设立了脾胃病病房和研究病床,劳绍贤有幸作 为负责人,将基础研究与临床实践紧密结合,开展了一系列创新的临床研 究。其中,“和胃片”的研发尤为突出,该成果荣获广东省科技奖,并无偿 转交广州市中药三厂生产。这一举措不仅推动了中医药产业化,也让更多 患者受益于中医的智慧。

随着“七五”“八五”国家科技攻关项目“湿热证”等国家级课题完 成,劳绍贤带领团队将相关研究成果进行转化,先后研制了“胃肠宁”“加 味胃炎消”“肠炎安”等院内制剂,这些制剂至今仍在临床上广泛应用,为脾胃病患者带来了福音。1980年前后,医院筹建了内窥镜室,成为较早在 中医院开展内窥镜检查的医院之一,这一举措标志着他们在脾胃病的诊断 治疗和科研工作上又迈出了坚实的一步。

▲ 内科病房查房

▲ 为患者做胃镜检查及活体组织检查

脾胃研究所与附院脾胃病科的紧密合作,是他们共同发展的重要基石。从临床到基础,再从基础研究应用于临床,他们相互支持、互利共赢,形 成了一个充满活力的学术共同体。他们如同一家人,不分彼此,共同为脾 胃专业的繁荣发展贡献力量,他们的脾虚研究在国内外享有一定的荣誉, 这是他们共同努力的结果。

劳绍贤特别感谢医院各级领导的支持与信任,是他们的远见卓识和坚 定支持,为劳绍贤与团队的研究工作提供了坚实的后盾。这份深厚的情感, 这份共同的使命,将永远激励他们继续前行,在中医脾胃研究的道路上不断探索,不断进步,为人类的健康事业做出更大的贡献。

坚守与传承

劳绍贤从青涩的中医新兵,一步步成长为经验丰富的中医老兵,他在 广中医一院度过了58余年的光辉岁月。这里见证了他的成长,记录了他的 足迹,也承载了他无数的汗水与欢笑。如今,尽管岁月已在他的脸上刻下 了痕迹,但他依然坚守在医院门诊的第一线,用他的专业知识和临床经验, 继续为更多的患者服务,为中医事业贡献力量。

他积极参与科室的党支部建设,将党的先进理念融入到日常工作中, 以身作则,传递正能量。在临床查房中,他与年轻医生们一起讨论病例、 分享经验,用所见所闻启发他们的思考,用所学所感引导他们的实践。他 相信,每一次的交流都是知识的传承,每一次的讨论都是智慧的碰撞。

他将自己所学所教毫无保留地传授给这些年轻医生,不仅是传授知识, 更是传递一种精神,一种对中医事业无限热爱和执着追求的精神。劳绍贤 希望年轻医生能够继承和发扬中医的优秀传统,不断创新和进步,为中医 的现代化发展贡献自己的力量。

58余年的风雨兼程,劳绍贤与广中医一院共同成长,共同进步。这里 不仅是他工作的地方,更是他情感的寄托,精神的家园。他将一如既往地坚守在这里,以行动诠释一名中医老兵的责任与担当,以坚守书写对中医事业的无限忠诚与热爱。

对年轻医生的期望

作为中医界的一名老兵,他对年轻一代中医医师寄予厚望,期望他们 在以下几方面不断进步和提升:

1.临床实践:中医的精髓在于临床实践,他希望年轻医生能够深入学 习经典,掌握中医的诊断和治疗方法。在实践中,不断积累经验,提高临 床疗效,以患者为中心,提供个性化的治疗方案。

2.科学研究:中医的现代化发展离不开科研的支撑。他希望年轻医生 能够积极参与到中医科研中,运用现代科技手段,探索中医治疗的原理和 机制,推动中医与现代医学的融合,为中医的科学化、国际化贡献力量。

3.教学传承:中医知识的传承至关重要。他希望年轻医生在掌握扎实 的中医基础后,能够承担起教学的责任,培养出更多优秀的中医人才。通 过教学,将中医的智慧和经验传递给下一代,确保中医的知识和文化得以 延续。

4.成果转化:科研成果的转化是推动中医发展的关键。他希望年轻医 生能够关注科室名中医的经验方、科研成果的实际应用,将研究成果转化 为临床治疗的新方法、新药物,造福更多的患者。

5.文化推广:中医不仅是医学,更是一种文化。他希望年轻医生能够 成为中医文化的传播者,通过各种渠道,如学术交流、国际合作、媒体宣 传等,推广中医的理念和治疗方法,提升中医在国内外的影响力。

6.创新思维:在继承传统的基础上,他鼓励年轻医生发挥创新精神, 探索中医的新领域、新方法,使中医在现代社会中焕发新的活力。

7.道德修养:医者仁心,他希望年轻医生能够秉承中医的道德传统,以患者的生命健康为己任,不断提升自己的医德医风。

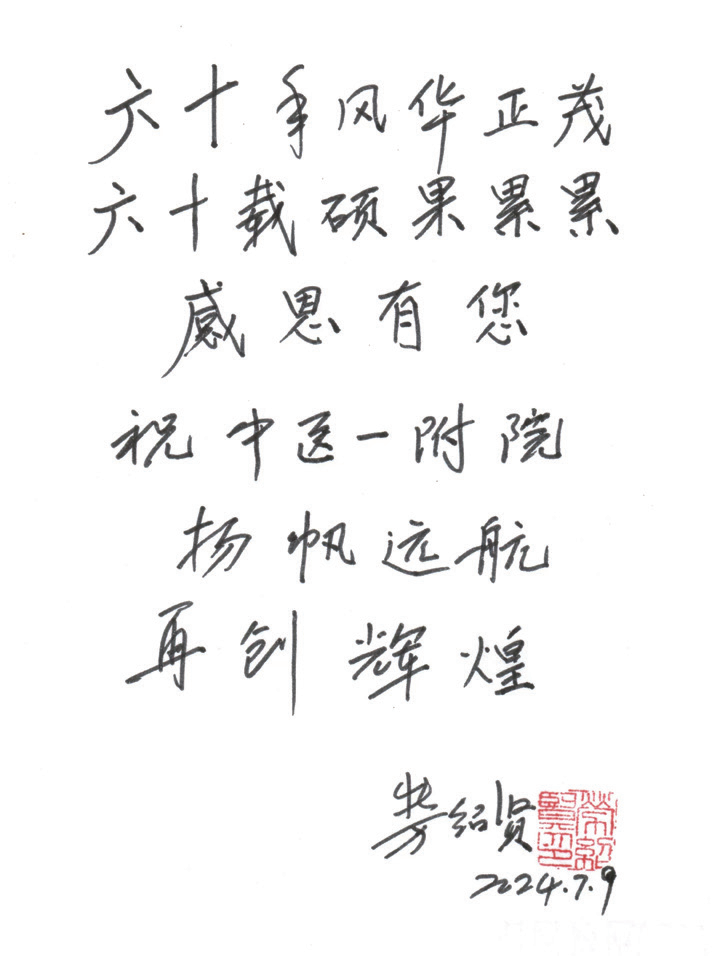

▲ 劳绍贤教授对医院的祝福

最后,他希望年轻中医医师能够不忘初心、牢记使命,将中医的精髓 发扬光大,再创佳绩,为人类的健康事业做出更大的贡献。