俗话说“柴米油盐酱醋茶”,道出了盐之于生活,不可或缺。盐既是烹饪佳肴的调味料,又是食物保藏的防腐剂,更是维持健康的必需品。《本草拾遗》谓其:“除风邪,吐下恶物,杀虫,明目,去皮肤风毒,调和腑脏,消宿物,令人壮健。”

过去人们片面地认为,盐为生存所必须。然而,现代科学证实了食盐亦可危害健康。中医亦强调“谨和五味”“咸能伤肾”。《内经》认为“味过于咸,大骨气劳,短肌,心气抑”“血病……多食则脉凝泣而变色”。《蜀本草》也说:“多食令人失色肤黑,损筋力”,同样指出了过咸对健康的危害。

随着饮食习惯、生活作息的改变,摄盐过量已然成为全球的公共卫生问题。为此,世界盐与健康联盟将每年3月的第2周定为“世界减盐周”。今年的主题为“改变高盐饮食习惯”(Shake the Salt Habit)。

食“盐”奥秘

人类食用盐的历史源远流长。据考究,食盐首先产生于远古人类饮食从肉食为主转向谷食为主的过程。对于以狩猎为生、茹毛饮血的远古人类来说,动物血肉含有的盐分足以满足人体所需,不需要额外补充;而谷物本身的盐分稀少,以谷食为主时,如在狩猎、劳作等高强度活动后不及时补充盐分则会疲惫不堪。这时食盐应运而生。同时,旧石器时代的古人类早已适应肉食独特的口感,因而在从生食转向熟食的过程中,食盐还扮演了调味品的角色。

现代考古发现同样证实了人类食用盐的悠久历史。研究表明,早在公元前6050年,新石器时代的人们就开始借助陶器蒸煮盐泉水制盐。公元前8世纪,由凯尔特人组成的哈尔施塔特文化亦留下了开采盐矿的痕迹。传闻黄帝时期有一位叫夙沙的诸侯,以海水煮卤炼盐。上世纪50年代福建出土的煎盐器具亦证明仰韶时期(公元前5000年至前3000年)古人已开始煎煮海盐。周朝(公元前1066年-公元前256年)的制盐规模空前扩大,并设有专职的官员管理(称为“盐人”)。其时,人们已开始用盐湖的咸水煮盐,开始了湖盐的生产活动。湖盐还作为向当时统治阶级缴税的实物。宋代更有“四大盐仓”之说(图 1,图 2)。此外,尚有古人生晒、提纯海水,或打卤井取盐的报道。

图 1汉代古郡合浦白沙盐场(今广西北海市竹林盐场、合浦县白沙盐场)曾为中国的著名盐场,宋代四大盐仓之一。

图 2 盐场工人在收盐。

“盐”多必失

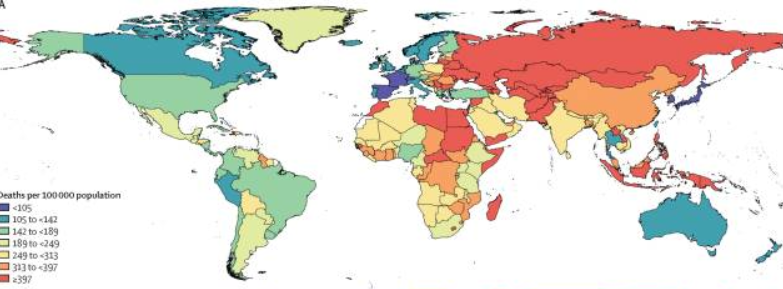

高盐饮食在所有膳食相关危险因素中排名第一。据《柳叶刀》报道,2017年全球因高盐饮食死亡的人数高达300万人,其中我国占165万人。此外,我国因饮食结构不当造成的心血管疾病、癌症死亡率都居世界人口大国中的首位(图 3)。

图 3 2017年由因饮食结构问题引发的死亡率的世界形势图。

高盐饮食可带来心血管及机体的多重危害。

1.高血压。高血压是高盐引起的最常见心血管危险因素。2018年发表在《高血压》的INTERMAP研究揭示了摄盐增加与血压升高的直接关联,且这种关联无法通过饮食结构调整而抵消。这项纳入中、日、美、英四国近5,000名成年人的研究发现,各国的日平均盐摄入量依次为13.4g(中国)、11.7g、9.6g及8.5g;每天钠盐摄入每增加5-6g,收缩压升高3-6mmHg。在我国食盐量较低的广东省,高血压发病率仅为3.5%;而在饮食偏咸的北方地区,高血压发病率却明显增高。这是因为长期过量摄盐增加了血管对各种升血压物质的敏感性,引起细小动脉痉挛,后者不仅使血压升高,而且还加速了动脉硬化进程。同时,过多的盐分导致水液潴留,人体血容量相应增加,加重了心、肾等脏器的负担。再加上细胞内外的钾、钠比例失调等内环境稳态失衡,使红细胞功能受损,血流粘滞,阻碍血液循环,导致血压进一步升高。

2.心力衰竭加重。摄盐过多,加重水液潴留,导致血容量增加,可诱发心力衰竭急性或慢性加重。

3.肥胖。INTERMAP研究尚发现,中国人群的盐摄入量每增加1g/d,BMI(身体质量指数)相应增加0.1kg/m2,超重/肥胖的风险上升4%。

4.抵抗力下降。过量盐分可降低口腔溶菌酶密度,导致机体无法抑制各种病原微生物在呼吸道的定植,增大感染几率;此外,盐的渗透作用可导致上呼吸道的菌群失调,使抵抗力下降。

5.颜值降低。①皱纹增多:摄盐过量,可导致面部失水,久而久之形成皱纹。②面部浮肿:盐分增多可导致水液潴留,形成慢性水肿。③脱发:高钠可使头部皮脂腺和毛囊细胞活性下降,代谢失调,导致头发枯黄、易脱。

6.胃癌。《中国居民膳食指南科学研究报告2021》明确指出,高盐(钠)摄入可增加胃癌的发病风险。有研究显示,与钠摄入<3g/天相比,钠摄入3-5g/天及>5g/天者患胃癌的风险分别增加了95%和278%。

7.骨质疏松。摄入过量的盐时,人体需要排出过多的钠以维持内环境稳定,这一过程同时导致钙离子外排。日积月累,则可造成骨质疏松。

寡“盐”是金

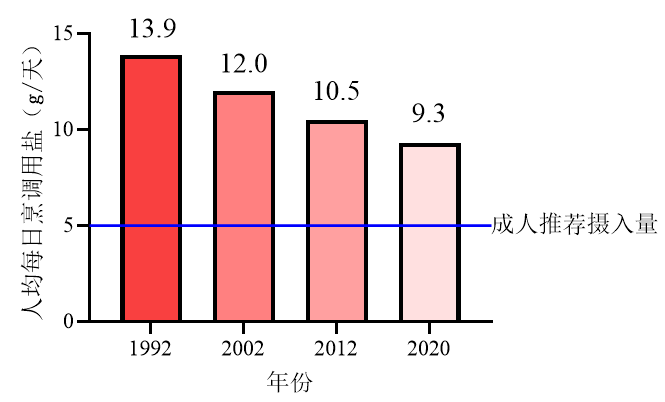

基于高盐饮食的种种危害,减盐已成为全世界的基本共识,也是世界各国正在推进的具体行动。《中国居民营养与慢性病状况报告(2020年)》指出,我国人均每日烹调用盐量自1992年以来逐年减少,但仍远高于推荐值(图 4)。

图 4:我国1992-2020年间人均每日烹调用盐量变化。

“盐”不由己

需要强调的是,盐的摄入不仅来自家里的盐瓶。近年来,人们在外就餐的比例不断上升,食堂、餐馆、加工食品中盐的用量尤其值得关注。有研究报道,在餐馆就餐平均比在家烹饪多摄入近一半盐。此外,我国加工鱼肉类食品整体上含盐量平均为1.05g/100g,远高于美国、英国、澳大利亚等国家。其中含盐量排名第二的美国仅为0.655g/100g。

生活中尚有许多高含“隐形盐”的食品,需要减少食用。

1.腌制品、调味品。包括榨菜、咸菜、黄酱、腌菜、腌肉、辣椒酱、橄榄菜、豆腐乳、蚝油、生抽、浓汤宝等。

临床常见血压控制不佳的患者,问平时吃盐多不多?答曰“不多。”再细问,很多人做饭放完盐,为了增加鲜味,还会再放两勺生抽。殊不知生抽也含有不少盐。

2.糕点。如面包、饼干、蛋糕等。市面上切片面包的含钠量多高于200mg/100g,而1g钠约可换算为2.5g盐,故单单3片面包即占每日推荐摄盐量的近1/4。

3.方便食品。主要包括方便面、香肠、红烧鸡腿、午餐肉等。这些食品大多含有用于增色、防腐等的含钠辅料如三聚磷酸钠、焦磷酸钠。

4.运动饮料。这类饮料钠含量较高,容易增加机体的代谢负担,因此如非高强度运动后不宜服用。

听医诫“盐”

《中国居民膳食指南2022》对饮食减盐进行了推荐,提出了“少盐少油,控糖限酒”的口号。具体而言,即培养清淡饮食习惯,少吃高盐和油炸食品。成年人每天摄入食盐不超过5g (普通啤酒瓶盖的一瓶盖多一点点)。

如何科学减盐,兼顾健康与美味?有如下要点。

1.食在新鲜。选用新鲜食材,烹调时以保留食材的天然味道为要,这样就不需要加入过多食盐来增加滋味。

2.整体把握。在家烹饪时的用盐量不应完全按每人每天5g计,还须考虑成人、孩子的差别,以及日常食用的零食、即食食品、黄酱、酱油等的食盐含量。在外就餐也应计算在内。

3.巧妙代盐。通过不同味道的调节减少对咸味的依赖。如烹制菜肴时放适量当归、枸杞、红枣、黑枣、元肉、肉桂、五香、八角、花椒等中药材调味,既可添加风味,又可减少用盐,还能增进食欲,一举三得。没有糖尿病的人群,可以用适量的糖,微甜调味;患有糖尿病的人群,可用木糖醇调味。

4.察“盐”观色。购买包装食品时,注意查看营养成分表,避免购买高钠食品。固体食物中钠>600mg/100g;液体食物中钠>300mg/100g,即属于高钠食品。

5.定量用盐。使用盐壶、盐罐及盐勺等工具,严格把握烹饪时盐的用量。宁淡勿咸!

6.适时用盐。①炒菜时,待快出锅时或关火后再加盐,这样只需较少的盐,就能达到同样的咸味感觉。②放盐后的热菜,要尽快吃,以避免食盐渗透到菜的内部去,导致味觉咸度不够。

7.选用碘盐/低钠盐。①除高水碘地区外,所有地区都应推荐食用碘盐,尤其有儿童少年、孕妇、乳母的家庭,更应食用含碘盐,预防碘缺乏。②低钠盐是用部分氯化钾(20-35%)取代氯化钠,氯化钠占65-80%。可通过改用低钠盐减少日常摄钠量。但必须抽血化验,排除高血钾者、高温作业者、肾功能障碍者等才能选用。

8.提防隐形盐。高血压、心力衰竭、肾病水肿患者,尽量少吃或不吃咸菜、腐乳等腌制品。

结语

减少食盐摄入是预防高血压及心血管疾病最简单有效的方法。《中国居民营养与慢性病状况报告(2020年)》亦提倡“三减”(减盐、减油、减糖)的生活方式,值得大众关注。控盐、减盐是维持心血管健康的长期需求,需要循序渐进,逐步改变。不要以广州歇后语“食得咸鱼抵得渴”的心态,不顾盐对心血管及机体的危害而嗜食咸味。同时,减盐无法替代心血管药物干预,因此高血压、心力衰竭、肾脏疾病患者不可自行停服降压、利尿等治疗药物,须遵循医嘱切实改变饮食生活方式。“盐”于律己,才能健康一生!

参考文献:

[1].《中国居民膳食指南(2022)》一图读懂[J].粮油食品科技,2022,30(03):54.

[2].中国居民营养与慢性病状况报告(2020年)[J].营养学报,2020,42(06):521.

[3]. Relation of Dietary Sodium (Salt) to Blood Pressure and Its Possible Modulation by Other Dietary Factors: The INTERMAP Study. Hypertension. 2018;71(4):631-637.

[4].《中国居民膳食指南科学研究报告(2021)》简本[J].营养学报,2021,43(02):102.DOI:10.13325/j.cnki.acta.nutr.sin.2021.02.001.

[5]. GBD 2017 Diet Collaborators. Health effects of dietary risks in 195 countries, 1990-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017 [published correction appears in Lancet. 2021 Jun 26;397(10293):2466]. Lancet. 2019;393(10184):1958-1972. doi:10.1016/S0140-6736(19)30041-8

[6]. Cross-sectional comparisons of sodium content in processed meat and fish products among five countries: potential for feasible targets and reformulation. BMJ Open. 2021;11(10):e046412. Published 2021 Oct 14. doi:10.1136/bmjopen-2020-046412

专家简介:

吴伟,教授、博士生导师,广东省名中医,广东省高校教学名师,广东省特支教学名师,国医大师邓铁涛教授主要学术继承人之一。现任广州中医药大学第一附属医院大内科主任,内科学教研室主任,医院胸痛中心、房颤中心医疗总监。国家教育部本科一流课程《中医内科学》负责人。国家“十三五”规划教材《中医内科学》本科生、规培住院医师、研究生3部教材主编,国家“十四五”规划教材《中医内科学》主编。世界中医药联合会介入心血管病专业委员会副会长,中华中医药学会介入心脏病学分会副主任委员;中华中医药学会心病专业委员会常委兼副秘书长;中国中西医结学会心血管专业委员会常委;广东省中医药学会常务理事;广东省中医药学会心血管病专业委员会主任委员;广东省中西医结合学会心血管病预防专业委员会主委。主持和参与国家自然科学基金课题4项,主持省部级课题4项,主编或参编著作15部,发表学术论文295篇,其中SCI 9篇。

擅长:运用中医、中西医结合方法治疗冠心病、高血压、心力衰竭、心律失常;高血脂、高血糖等心血管危险因素管控;擅长冠脉介入及起搏器植入技术。

出诊时间:周一、四上午(岭南名医门诊,门诊南楼4楼7室),周三下午(普通门诊,门诊楼4楼5室)。

作者简介:

彭锐,医学博士,副教授,硕士生导师,大内科(内科学教研室)副主任,国医大师邓铁涛第四代学术传承人,广东省高等学校中青年教师访问学者(导师张伯礼院士),师从广东省名中医师、广东特支教学名师吴伟教授,国家中医药管理局第一期中医药外向型骨干人才,广东省社区卫生学会中医药与适宜技术分会副会长,广东省中医药学会心血管病专业委员会委员。

擅长:运用体质学说防治心血管疾病(高血压、冠心病、心衰等)、双心疾病、糖脂代谢异常综合征及内科疑难杂症。

出诊时间:周二全天、周日上午(门诊楼4楼4号诊室);周四下午(门诊楼4楼7号诊室)