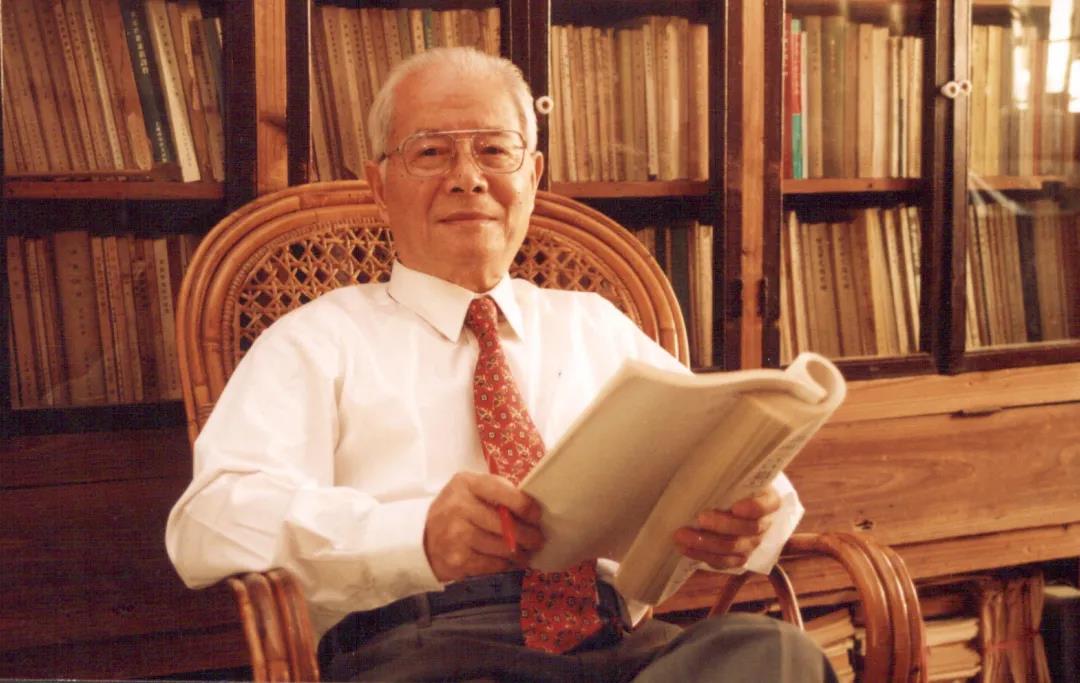

一位中共党员的中医文化自信——2020年国医大师邓铁涛教授诞辰纪念

大师虽逝,言犹在耳!国医大师邓铁涛教授1916年农历十月十一日出生于广东开平,一生从事中医临床、教育和科研,仁心仁术,学验俱丰;其为中医学之薪火传承更是倾注了毕生心血,厚德载物,功在千秋。数十年耕耘,邓老不仅留下了丰富的临证经验和学术思想,而且,一篇篇高瞻远瞩的医论医话,一句句发自肺腑的呐喊建言,留下了宝贵的精神财富。中医人奋进新时代,正需要勇敢地接过曾经邓老手中高举的中医药文化旗帜!特回首瞻望邓老矢志岐黄的一生,共同领略这位“中共党员中医”的文化自信。

邓老出生于中医药世家,自幼受中医药文化熏陶,亲见父亲运用中医药替百姓解危救难,乃从小立志悬壶济世。然而,1937年民国政府教育部勒令中医学校改称“中医学社”,不得以学校名义招生及颁发证书。邓铁涛正好是这一届广东中医药专门学校的毕业生,他愤慨地拒绝领取所谓“广东中医药学社”的毕业证书,以示抗议。正值学业受阻之际,又逢日军侵华,思想彷徨之际,他开始接触马列主义和毛泽东同志的论著。邓铁涛发现辩证唯物主义和历史唯物主义对学习中医学大有帮助,也发现中医学符合辩证唯物主义的内涵,献身中医学的信心愈加坚定了。

邓老自传记载,他学医后感到自己文化基础薄弱,遂饥不择食地看书,文史哲等都看。例如鲁迅先生的著作和译著他几乎通读过。他认识到知识的广度可以开阔视野,能帮助克服保守思想,既可以推动专业知识的深化,又能接触时代的脉搏,保持与时俱进。而辩证法、历史唯物主义等新文化从此成了邓老研究中医的科学思维方法和矢志不移的精神力量。从中,邓老看到了中医药文化的希望,掌握了“如何整理研究祖国医学遗产”的思想方法。这对后来邓老创新中医五脏相关学说产生了深远地影响。他1961年便创造性提出以“中医五脏相关学说”来研究中医之五行学说,之后反复论证中医五行学说的辩证法因素,并最终提出用五脏相关取代中医之五行学说。

1938年日本飞机疯狂轰炸广州,邓铁涛和家人避难于香港。期间,他在香港南昌街芝兰堂坐堂应诊,并与同学创办中医夜大“南国新中医学院”。1939年6月,中华全国文艺界抗敌协会香港分会成立,同时成立“文艺通讯社”,宣传共产党的抗战主张,为共产党的外围组织。邓铁涛参加了文艺通讯社,以“邓天漫”作笔名撰写针砭时弊的社论文章。1941年12月太平洋战争爆发后香港亦不幸沦陷。邓铁涛携家人回到广州,日常在太平南路药材店坐堂应诊。谭军(香港时文艺通讯社好友,受到邓铁涛激励参加东江纵队)奉东江纵队司令部之命找到他,请他做秘密交通站的地下交通员。邓铁涛慨然允诺,此后经常上街购买游击区急需的各种物资,先存放在邓家,然后待游击队派人取走。东江纵队委派彭会同志和他单线联系。邓铁涛还启发十三行药材行一位叫冯杲的少东家阅读进步书籍,动员他参加了交通站工作。冯杲曾在香港英文书院读书,懂英文,正是抗战时期急需的人才;后来成了游击队战士。

正是由于这段思想和社会历练,铸就了邓老的“文化自信”。他对中医药的历史贡献充满自豪,对中医药的临床疗效屡试不爽;中医药文化使得邓老先天具备了对民族虚无主义的免疫能力。辨证法等“新文化”思想,以及和民族兴亡同命运共呼吸的学习、生活和工作经历,又使得他积极追求进步,不厚古薄今,不落狭隘民族主义之局限。

1949年10月广州解放。1950年1月邓铁涛应聘回母校广东中医专门学校任教,同年7月出任教务主任。这段时间也是中医困难的历史时期,青年邓铁涛开始发挥“文化自信”的力量,为中医学发声。1950年主持全国卫生工作的同志把一篇《在一定的政治基础上产生一定的医药组织形式与思想作风》文章作为中西卫生从业人员思想改造的必读材料,错误地认为中医是封建医术。1950年5月邓铁涛发表《评所谓“改造中医方案”》,反对把中医改造成为西医的“医佐”。1950年6月,中南局主管卫生工作的某领导在《广东中医药专科学校教学大纲草案》上批语:“勿需培养新中医。”知悉此事,邓铁涛随即撰写《新中国需要新中医》据理力争,他写道:中医教育是党和人民教育事业的一部分,新中国需要培养新一代中医才符合国家需要!1954年前后,毛泽东同志高度评价中医是中国对世界的伟大贡献之一,并作出重要指示,“即时成立中医研究院”。

1951年久别多年的彭会特意寻找到邓铁涛。彭会说:当年你没能赶上参加武装斗争,如今全国开展土地改革,建议你参加土改,这种锻炼对知识分子十分重要。邓铁涛渴望进步的热情不减当年,决定留职参加土改。妻子一人承担起照料家庭养育子女的重担。邓铁涛报名参加土改,身份是“开业中医”,是队中唯一的中医,分配到中共华南分局所属新会县土地改革工作团。邓铁涛坚持了两年艰苦岁月,直到土改胜利结束,他身上总背着一只药箱,一边开展土改动员一边为农民治病。

回忆从阅读进步书刊到参加土改的历程,邓铁涛曾说:“这些经历使我亲身体验到了中国农民的苦难,开扩了视野,我的心从中医扩大到国家民族,扩大到整个世界。”对广大民众的医药卫生需求有了深切地体会,他对发展中医药事业的目的和原则也更加明确;用后来邓老自己的话说,就是要“发挥中医简验便廉之优势为人人享有医疗保健服务而努力”!

1958年12月邓铁涛加入中国共产党,从此把自己的中医药工作与党和国家的中医事业更加紧密地结合在一起。

1984年初春,中央军委副主席徐向前元帅来广州,邓铁涛担任保健医生,与徐帅结下一段医缘。他以一个普通“中共党员中医”的名义写信给中央,信中说:“发展传统医药已明文写入宪法,但我们失去的时间太多了,必须采取果断的措施使之早日复兴。”3月18日,邓铁涛把这封长信呈给徐帅,力陈中医学是中华民族优秀的文化遗产之一,但是长期未得到重视,后继乏人,希望中央重视。徐帅读后,在信上加了意见,转呈给中共中央。不久,国务院讨论了国家中医药管理专门机构的问题。1985年11月,徐向前元帅用毛笔写了条幅“心底无私天地宽”送给邓铁涛。

“中华文化之大发展始于战国时代,如果说今天是‘世界战国时代’的话,可以预计中华文化的爆炸式新发展将起始于21世纪,中医药学的发展亦将同步。"

2002年12月31日,邓铁涛再次建言“中医不能丢”,呼吁全社会重视中医药。他说:中医药是我国少有的原创科学,是中国的“第五大发明”,而现今中小学常识课、生理卫生课教的都是西医知识,对中医绝口不提,这反映的是一种民族自信心的缺失。4个月后,因“非典”疫情,邓铁涛以“中医应在‘非典型肺炎’治疗中发挥作用”为题写信给当时南行广州的胡锦涛总书记,建言应允许中医及时介入抗击“非典”。充分发挥中医作用,新中国又一次取得中西医联合抗疫的宝贵实践经验。

在对急性传染性热病的认识上,不少人错误地以为这是中医的弱项。对此,邓老一再加以纠正。比方SARS,有人认为中医不认识细菌,病毒更不知道,有什么资格谈治疗SARS?邓老认为,中医对疾病的发生有自己的理论,亦即正邪相争理论。中医虽无细菌学说,但细菌早已被概括于“邪气”之中。中医不把着力点放在对病原体的认识上,而在于病原体进入人体后,邪气与正气斗争所表现的证候,然后加以辨证论治。治疗上,中医的治疗思路也有文化特色,中医往往首先采用的是驱邪外出的方法,而不是杀菌抗病毒。总而言之,中医不以病毒为本!邓老认为这恰恰体现中医的文化特色和优势。

2003年11月18~19日,“中医基础理论构建与研究方法”香山会议召开。执行主席邓铁涛发言说:中华文化要参与世界文化并与世界文化合流;东西方文化是互补性很强的两种文化,因此应把“向国际接轨”的口号改为“与世界双向接轨”。什么都向世界接轨的话就把自己处于从属地位了。21世纪是重新评价中华文化,发掘中华优秀文化的时期,世界文化的发展不能缺少中华文化的参与,我们不应妄自菲薄,把中华文化处于“自我从属”的地位。

在学术文化双向交流上,邓老一直是身体力行的。早在20世纪80年代,马来西亚倡议由马华医学院与广州中医学院联合办本科班。邓铁涛说,马来西亚是第三世界,办学赚不了钱,往往还要赔本,但这是一件关乎炎黄文化、中医学术在国外传播大事,我们只要力争收支平衡就可为之。经过邓铁涛的努力和校方的支持,跨国的本科班办起来了。1994年4月,78岁高龄的邓铁涛还亲自去马来西亚授课,并到当地诊所临床带教。

2012年广州中医药大学第一附属医院举办“国医大师邓铁涛学术经验研修班”,97岁的邓老亲临现场并授课,他再次强调“中医学是中华文化之瑰宝”。中医学是以人为本的健康医学,中医学的整体观源自传统文化,中医学“上工治未病”战略也与传统文化的预防思想一脉相承。再者,仁心仁术是中医学之灵魂,而“仁者爱人”的思想就是我们中华民族优秀文化传统,在中医学中这一精神文化得到了最好的承载和体现,今后还应继续传承下去。

“中医学术发展的道路中央已指出来了,彷徨几十年的中医可说已走在大路上,就看现代中医、西学中和有志于研究中医的其它科学家们的努力了。"

2018年,邓老在一附院住院调养期间,他反复对弟子刘小斌说,他已经“置生死于度外”。他说他是为中医而生的人,中国共产党五代领导人都支持中医,这问题解决了,生死对于他又算得了什么呢?他还不忘叮嘱弟子们,要好好读毛泽东同志的《为人民服务》——年青时他曾用毛笔全文抄写,并装裱挂在客厅最显眼处。口头遗嘱则嘱咐二儿媳代交最后一笔党费。纵观邓老一生,其作为“中共党员中医”的文化自信正是邓老矢志中医的精神力量。

2019年1月10日6点零6分国医大师邓铁涛教授安然长逝。身后的遗嘱写道:“我能留给儿孙最大的遗产为仁心仁术,全心全意为人民服务。”

“21世纪是中华文化的世纪,是中医腾飞的世纪!"“中医学的前途有如万里云天,远大光明,我们的责任,任重而道远”。

文化自信”,积极投身振兴中医事业,自觉承担起传承优秀中华文化遗产的历史使命。这是邓老为之终身奋斗的中医梦。如今,这更是我们所有中医人的初心和梦想!