广州中医药大学第一附属医院非遗文化巡礼

我国在2006年设立“文化遗产日”,2017年起调整设立为“文化与自然遗产日”,时间定为每年6月的第二个星期六。2021年5月,文化和旅游部印发了《“十四五”非物质文化遗产保护规划》,更加彰显党和国家对保护文化遗产的高度重视。

6月12日,在传统佳节端午来临之际,一年一度的“文化与自然遗产日”如期而至。“人民的非遗,人民共享”,兹就广州中医药大学第一附属医院非物质文化遗产作一巡礼:

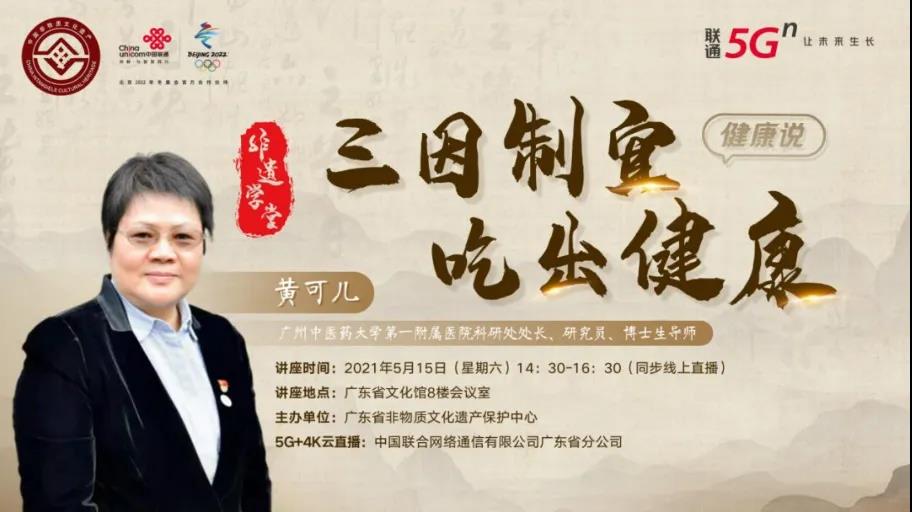

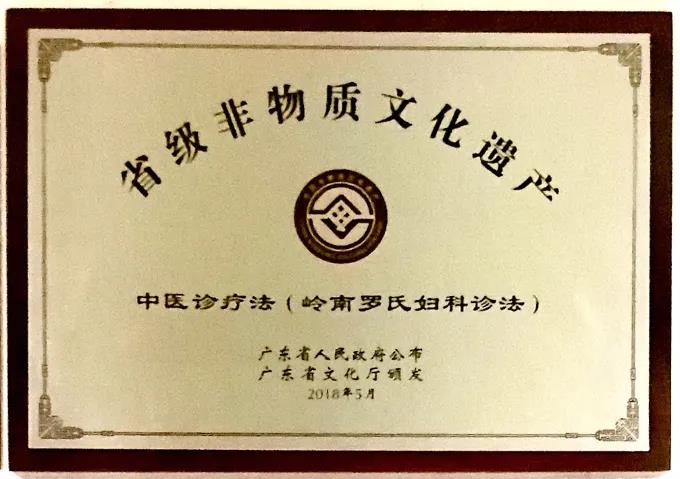

作为广东省非物质文化遗产保护单位,广州中医药大学第一附属医院致力于“非遗”的保护、应用与推广,拥有“岭南罗氏妇科诊法”“岭南火针疗法”两个省级名录项目及罗颂平、林国华两位省级代表性传承人,设有非物质文化遗产保护工作办公室、非遗传习所,每年主办或参与省、市“文化与自然遗产日”主题活动,开展非遗展示、义诊、讲座、传习等工作,促进“非遗”工作的活态、常态化,使得“非遗”工作成为岭南医学文化建设的有机部分。2021年,我院罗颂平教授、黄可儿教授先后受邀至广东省文化馆(广东省非物质文化遗产保护中心)主办的“非遗学堂”,开展岭南医学文化专题讲座。

2021年3月6日,罗颂平教授以《中医助孕安胎 岭南罗氏妇科有办法》为题作讲座。她针对我国最新生育政策、2020年总和生育率已经跌破警戒线、亟需破解生育难题,尤其是高龄生育期女性,不孕不育和反复流产成为临床常见病,深入浅出讲解女性高龄生育、以及不孕、反复流产的中医药防治。

2021年5月15日,黄可儿教授以《三因制宜 吃出健康》为题作讲座。她从“因时、因地、因人”三方面入手讲述顺应自然、饮食调理的养生保健方法。为何节气养生、不时不食,怎样应对岭南特殊的地理物候,如何巧用药膳调理消化道疾病?凉茶、老火靓汤、老火粥、药膳粥常用的药食同源中药清单,还有各种健脾益胃的养生食谱。

据悉,2021年6月16日下午3点,黄可儿教授还将主讲“岭南医学文化与非遗保护”讲座。讲座将通过钉钉会议在线直播,有兴趣同道可留意后续通知。

广东省非物质文化遗产项目:岭南罗氏妇科诊法

岭南罗氏妇科是广府中医妇科世家。清末罗氏先祖悬壶于佛山南海西樵山,继而到广州设立医馆,至今传承百年,已有四代传承人。罗氏妇科第二代传承人罗元恺是新中国第一位中医教授、广州中医药大学第一位博士生导师。罗元恺幼承庭训,及后毕业于广东中医院专门学校,后来成为该校的最后一任校长,并参与创办广州中医学院。他首倡“肾-天癸-冲任-子宫生殖轴”学说,是全国著名的中医教育家和中医妇科泰斗,主编全国统编教材《中医妇科学(五版)》。罗氏妇科第三代传人有罗颂平、张玉珍两大广东省名中医,是岭南罗氏妇科流派的代表性传承人,建立了岭南罗氏妇科流派传承工作室,并在广东、青海、香港和北美地区设立了10个传承工作站。第四代有朱玲、曾诚、赵颖、廖慧慧等传承人,还有郜洁、曹蕾、曾蕾等后备传承人。

岭南罗氏妇科诊法以其效验和特色在岭南地区独树一帜,并闻名于海内外。

首倡中医生殖轴,调经、助孕、安胎有章法。1982年全国首届中医妇科学术大会,罗元恺以“肾气、天癸、冲任与生殖”为题,首次提出“肾气、天癸、冲任、胞宫构成了生殖轴,成为女性生殖功能与性周期调节的核心。”在该理论指导下,罗氏妇科形成了调经、助孕、安胎各系列中医诊法,研发了中药新药“滋肾育胎丸”,广泛应用于临床。

望诊得神韵,辨治分阴阳。罗氏妇科诊法首重望诊,有独到的经验。从女性的形、色、神、态以及经、带特征,分虚实,辨寒热;又结合望舌诊,细分岭南人群常见气虚、阴虚、或气阴不足的体质特点。治疗上,或顾护真阴,或健脾益气,总以调和气阴,平衡阴阳为期。对于虚实夹杂、上热下寒等复杂证候,采取攻补兼施,寒热并用,周期治疗等疗法,往往有显著的疗效。

善用南药创新方,膏药并进愈妇人。罗元恺教授助孕安胎的经验方“补肾固冲丸”写入了《中医妇科学》历版教材,并于1982年研发了中成药“滋肾育胎丸”,用于先兆流产和反复流产,近年亦用于辅助生育过程的助孕安胎。还研发了治疗血瘀型痛经的“田七痛经胶囊”。其经验方“橘荔散结片”和“罗氏内异方”也成为我们医院的院内制剂。

岭南罗氏妇科团队继续深入研究中医生殖轴理论,研发了医院制剂“助孕丸”。近年还研究推广岭南妇科四季膏方。助孕丸和橘荔散结片在2020年被评为“我喜爱的医院制剂”,形成专科的品牌。“罗氏妇科补肾安胎法的研究与推广应用”荣获2020年广东省科技进步一等奖。

2021年5月20日罗颂平教授出席全省科技创新大会

省级代表性传承人:罗颂平教授

罗颂平,博士,教授,广州中医药大学第一附属医院妇儿中心主任,博士生导师。国家中医药领军人才“岐黄学者”。全国著名妇科学家罗元恺教授的学术继承人。岭南罗氏妇科流派代表性传承人, 广东省非物质文化遗产项目“岭南罗氏妇科诊法”代表性传承人。国家级重点学科中医妇科学学科带头人;全国中医妇科联盟首席专家,全国首批中医药高等学校教学名师,国家级一流课程《中医妇科学》课程负责人。在中医药调经、助孕、安胎方面具有丰富的临床经验。

门诊时间:周一下午,周二、三上午;门诊南楼八楼22诊室。

岭南火针疗法是一种根据岭南地区高温多湿的地域特点、人体易阳浮而阴闭的体质特点,以“温、通、补、清、消”为核心理论,将锰合金制成的金属针具烧红,迅速刺入人体穴位的特色中医外治疗法。该疗法是历代岭南人民认识、防治疾病的独特表现和实践形式,体现了岭南人民将火与工具相结合以防治疾病的智慧与创造力。岭南火针疗法以其有效性、独特性流传至今,是岭南医学的重要组成部分,成为岭南人民医疗实践及情感认同的载体。岭南火针疗法曾因“禁针诏”及操作特殊性而一度濒临失传。经针灸名家周仲房、曾天治、司徒铃、张家维、林国华、庄礼兴、李艳慧、李丽霞等历代传承人保护、继承、发展及推广,得以延续发展至今。目前传承主要以专业医学院校、中国针灸学会等学会为平台,以师带徒、培训班、研修班等方式传承。目前岭南火针疗法的传播已超出“岭南”地区,辐射东南亚、欧美等地,在中医学界具相当影响力。

岭南火针疗法传承至今已超百年历史,传承已有五代。第一代,周仲房(1881-1942)为广东中医药专门学校代理校长,著有《针灸学讲义》,曾天治(1902-1948)在多家学校讲学,广推针灸,形成岭南火针疗法。第二代司徒铃(1914-1993)师承周仲房,与第三代张家维(1937-2017)均为广东省名老中医,他们结合岭南气候及人群体质特点,临症重用火针、灸法,传承岭南火针疗法。第四代代表性传承人林国华,主要传承人庄礼兴、李艳慧、李丽霞先后师承司徒铃、张家维,遥传师炙古籍诊疗体系,总结岭南针灸学术经验,完善本法理论体系,著书育人,加快本法发展与传播。培养了以李巧林、李茜、赵兰风、林诗雨、张英、曾婧纯等为代表的第五代传承人,后备传承梯队仍在逐步扩大。

岭南火针疗法具有地域性。岭南地区高温多湿,寒暑不分明,人体易阳浮而阴闭,故病机多内寒而外热,下寒而上热。在岭南特殊的地理气候环境下,火针与岭南医疗卫生保健实践相结合,经过岁月积淀,逐渐形成与北方火针不同的地域性疗法。岭南火针疗法对某些疾病具有高效性。岭南火针疗法操作简便,操作过程仅为几秒钟,可迅速改善患者症状,体现中医“简、验、效、廉”的特点。

2020年10月林国华(中间坐者)招收徒弟2名

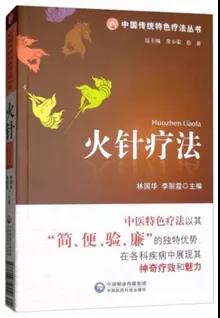

省级代表性传承人:林国华教授

林国华,主任中医师、教授、博士生导师,现任广州中医药大学第一附属医院康复中心副主任,为岭南火针疗法广州市代表性传承人,从事针灸三十余年,在临床上善用岭南火针治疗疾病。其遥传师炙《黄帝内经》、《针灸资生经》、《针灸聚英》等书籍中火针的诊疗体系,师承第三代传承人张家维教授,师古不泥,以“温、通、补、清、消”立论,认为岭南火针疗法集针刺、灸法、三棱针为一体,丰富了独特的岭南火针疗法理论体系,著有《火针疗法》。临床上,以辨症、辨病、辨经、辨证取穴,配合火针浅刺、密刺、围刺等多样操作手法,将岭南火针疗法广泛用于内科、外科、骨科、皮肤科、妇儿科、男科、眼科和五官科,扩大了岭南火针疗法的疾病谱。学术上,主持及参与火针相关课题十多项,开展火针对痛证、带状疱疹、退行性骨关节炎、痤疮、恶性肿瘤放化疗减副作用等多方面的临床研究。

门诊时间:周一下午,周三上午;门诊大楼5楼针灸门诊6号诊室。